| 2015 京都「葵祭り」と源氏物語ゆかりの地訪問 |

京都の「葵まつり」を京都御所の桟敷席から観覧

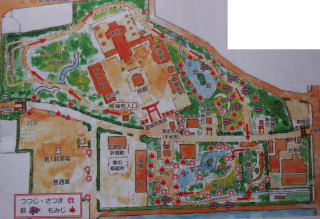

その後、嵐山へ行き昼食後、野宮神社、清凉寺、城南宮

を巡った。

翌日はフリーだったので、西本願寺を訪れ、その後

紫式部が源氏物語を書いた石山寺を訪れた

| 1. スケジュール |

2015年5月15日~16日

| 月 | 日 | スケジュール | 宿泊 |

| 5 | 15 | 新横浜発6:39 のぞみ293号 京都着8:38 (バス) 京都御所の桟敷席 「葵祭り」(10:30~11:30) 京都御所 (バス)嵐山 昼食 嵐山 (徒歩) 野宮神社 --- 清凉寺 (バス) 城南宮 (バス) 京都駅 新・都ホテル |

新・都ホテル |

| 5 | 16 | 新・都ホテル (徒歩) 西本願寺 (徒歩) 京都駅 京都発 JR東海道線(13分) 石山駅 京阪電車(5分) 石山寺駅 (徒歩10分) 石山寺 昼食後 13時からのボランティアガイドの案内で石山寺を巡る(約2時間) 石山寺 (徒歩) 石山寺駅 京阪電車 石山 JR東海道線 京都 京都発19:24 のぞみ246号 新横浜着19:24 |

帰宅 |

【5月15日】

| 2. 葵祭り |

この日の京都の天気予報は午後から雨であったが、見事に予報ははずれ、青空も見れる

天気。それに気温がぐんぐん上昇。最高気温は31℃になった。

京都駅から京都御所へのバス移動もたいへんで、バスも駐車場になかなか入れず

京都御所を周遊するはめの運転手と駐車場の担当者が口論にもなった

バスの駐車場から桟敷席までもかなりありジャリ路を歩く。

我が家はくじ運がいいのか桟敷席の最前列であった。

葵祭りは毎年5月15日に実施される。下鴨神社と上賀茂神社の例祭で

葵祭りは毎年5月15日に実施される。下鴨神社と上賀茂神社の例祭で

祇園祭り・時代祭りととも京都3大祭りの1つ。

葵祭りの起源は1400年前にさかのぼる。

祇園祭りは貞観年間(約1000年前)の遡る

時代祭りは、明治になって造営した平安神宮とともに明治半ばから行われた

行列は第一列(検非違使、山城使など) 第二列(馬寮使、牛車など)

第三列(舞人、近衛使いなど) 第四列(陪従、内蔵使など)

本列に斎王列が続く

総勢511名、馬36頭、牛4頭、牛車2基。行列は約1Kmに及ぶ

葵祭りの京都御所の桟敷席 天気予報がいい方向にはずれ暑い

葵祭り出発の建礼門 10時30分開始。神主等に挨拶

全員が葵の葉を頭に着けていることから葵祭りと言われる

検非違使の装束

牛車。車輪からはおおきな軋みの音

近衛使代

風流傘

傘の下の女性は女御

天皇・妃などに使える女御 女御。紫式部などの高級女官

斉王代。十二単衣で髪はおすべらかし 京都在住の未婚の女性が選ばれる

騎女。斎王付の巫女

この行列を取り仕切る女官 牛車

桟敷席で。気温は31℃

観客は退出したが、葵祭りの行列はなかなか進まない

バスの駐車場めで御所の砂利路を歩く

| 3. 嵯峨野 |

葵祭りの会場から、バスで嵐山に移動。渡月橋の近くのレストランで昼食後

嵯峨野を歩いて源氏物語の主人公のモデルのひとりと言われている源融の

別荘であった清凉寺まで行く

(1)野宮神社

嵯峨野にある野宮神社を訪れた。

野宮神社は、源氏物語の「賢木」の巻の舞台

野宮神社

嵯峨野の竹林

(2)清凉寺

源氏物語の主人公のモデルのひとりと言われている源融の

別荘であった清凉寺

清凉寺の横の門から入る 本堂

仁王門 本堂から庫裡への渡り廊下

本堂裏の庭 弁天堂

仁王門 多宝塔

本堂

| 4. 城南宮 |

清凉寺からバスで南に下り、伏見にある城南宮に行った

城南宮は、大国主命と神功皇后を祀っている

城南宮は、寝殿作りの社。

白川上皇が鳥羽離宮をこの地に造営した。それは現在は城南宮より

かなり大きかったようです。

また、幕末の鳥羽伏見の戦いではここが両軍の最前線となり、この

地で対峙してようです。

城南宮 寝殿作り

前殿の内部

ここは、源氏物語由来の植物を植えた庭や曲水の宴の行われる庭等がある

葵

曲水の宴の庭

茶室

【5月16日】

| 5. 西本本願寺 |

本日はフリーで帰りの指定新幹線に乗車する。

前日の夜からの雨が8時過ぎてもやまないので、まず雨が上がったら近くの

西本願寺に行くことにした。

京都駅から徒歩15分程度でなかなか行く機会のなかった西本願寺に向かう。

西本願寺は平成の大修理を終えたばかり。東本願寺は今修復工事中。

午前9時30分にホテルを出発

まづ、唐門に向かう

唐門に向かう塀

唐門。安土桃山時代の伏見城の遺構。別名「日暮門」ともいわれる

西本願寺の御影堂門 御影堂

御影堂

御影堂の内部

御影堂から阿弥陀堂へに渡り廊下

阿弥陀堂の内部

11時過ぎに京都駅に戻った

| 6. 石山寺 |

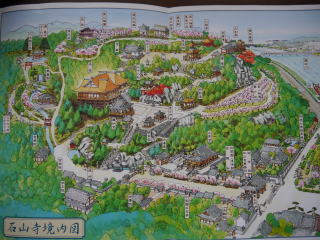

石山寺デハ、土、日曜日は、午前10時と午後1時からボランティアガイドによる

案内がある。入山料込で1000円/円。

ホテルから電話で申し込むを午後の予約がとれた。

京都駅からまず東海道線上りで13分の石山駅へ

石山駅で京阪電車に乗り換える。

写真は京阪電車の石山駅ホーム。

右にJR東海道線のホームが見える 京阪電車の石山寺行きの電車。2駅5分の乗車

京阪石山寺駅で下車。徒歩10分で石山寺。

石山寺駅への路は瀬田川に沿っている。瀬田の大橋も見える。

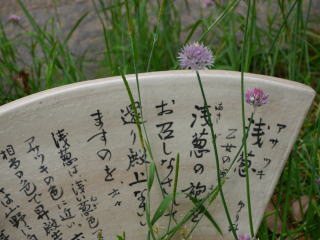

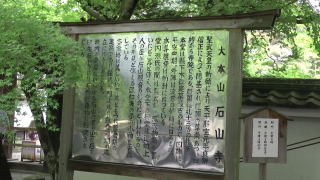

石山寺は、紫式部が源氏物語を書いたとされる源氏物語ゆかりの地で、

聖武天皇に勅願により天平勝宝元年に開基されたお寺。

石山寺の境内。山の斜面に造られている

東大門

東大門を入って入山の受付までの路。モミジの新緑

火災避けの飾り瓦 逆立ちした獅子

島崎藤村が逗留した場所 溶岩が隆起した。

石山寺とは硅灰石が隆起した石の場所で石山となった

ここが本堂

無憂園

硅灰石。地殻変動で隆起

御影堂 御影堂

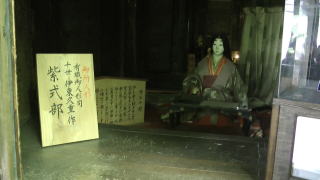

ここまでが平安中期の建物 紫式部の源氏の間

源氏の間から左は慶長の建物で淀君が寄進

本堂内は撮影禁止のため本堂の張り出しで

多宝塔 内部の仏像

月見亭

後白河上皇が行幸し、ここから月見をした。当時は木もなく琵琶湖まで見えたとも

![]()