| 青の都サマルカンドとシルクロードを訪ねる旅 |

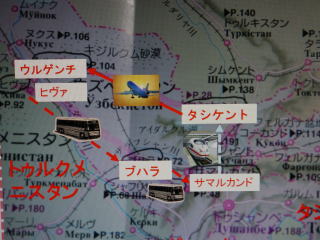

今回のウズベキスタンの旅の訪問先。

首都のタシケント、国内線でウルゲンチに飛び、そこからバス移動

でヒヴァ、ブハラ、青の都のサマルカンドへ。

サマルカンドからはアフラシャブ特急で2時間10分でタイケント

へ戻る旅でした。すべて快晴で一すじの雲が見えたのは最後のタシケント

で一時てきでした。

| スケジュール |

出発: 2013年10月11日~18日

| 月 日 | スケジュール | 宿泊ホテル |

| 10月11日 | 成田発10:05 HY528 タシケント着16:45 タシケント空港 (バス) ティムール広場 観光 ティムール広場 (バス) ホテル |

ハークツーロン |

| 10月12日 | ホテル発5:45 (バス) タシケント空港(国内線) タシケント発7:50 HY1051 ウルゲンチ着9:30 ウルゲンチ空港 (バス)150Km アヤズカラ着 遊牧民のユルタで昼食 (バス) トプカプ遺跡 (バス) キジルカラ遺跡 (バス) ヒヴァ着18:00 |

アジア ヒヴァ |

| 10月13日 | ホテル発8:00 【ヒヴァ・イチャンカラ観光】①ムハンマド・アミン・ハーン・メドレセ②カルタ・ミナル ③ジュマ・モスク④タシュ・ハウリ宮殿⑤パフランバンムハマド廟⑥イスラムホジャメドレセ ヒヴァの城壁内のレストランで昼食 ヒヴァ発13:30 (バス)370Km(スケジュール表)だが実際は 420kmとのこと。 ブハラ着21:00 ホテルで夕食 |

グランド ブハラ |

| 10月14日 | ホテル発9:00 (バス) ①ボロハウズモスク②チェシュマアイユブ③バザール ④イスマイール・サマニ廟⑤マゴキアッタリモスク⑥タキバザール⑦ウルベクメドレセ ⑧カラーンミナレット⑨ミル・アラブメドレセ 夕食は民族舞踊ショー |

グランド ブハラ |

| 10月15日 | ホテル発9:00(バス) シトライマヒホーサ(夏の宮殿)観光 (バス)40Km ギュジュドゥバン 陶器工房見学 併設のレストランで昼食 ギュジュドゥバン発13:00 (バス) 260Km サマルカンド着18:00 ホテルで夕食 |

マジェスティック パレス |

| 10月16日 | ホテル発8:30 (バス)市内観光①サマルカンドペーパー工房②シルクカーペット③シャーヒズィン廟④シャブバザール 昼食 ⑤グリ・アミール廟 ⑥レギスタン広場 サマルカンド駅へ サマルカンド発17:00 アフラシャブ特急 タシケント着 19:10 (バス) 夕食レストラン (バス) ホテル |

パーク ツーロン |

| 10月17日 | ホテル発8:30(バス) ①地下鉄体験(ティムール広場からムスタキリク・マイダニ間) ②ウズベキスタン歴史博物館③ナボイ劇場④工芸博物館⑤日本人墓地⑥チョルスーバザール 昼食 ⑦アブドール・ハシムメドレセ⑧ハシュティイマム広場⑨バラクハーンメドレセ ⑩テレビ塔 ⑪メガプラネット 市内レストランで夕食後 空港へ 空港到着18:30 タシケント発21:05 HY527 |

機内泊 |

| 10月18日 | 成田着 8:50 |

帰国 |

【10月11日】

| 1. 10月11日成田からタシケントへ |

成田空港から週1便のウズベキスタンへの直行便がウズベキスタン航空の

成田ータシケント便。成田を金曜日の午前10時5分に出発する。

この日は搭乗は定刻どおりであったが、出発は約1時間遅れた。

成田ではめったに見れない飛行機。機種は古い機体かと思ったが

通常のボーイングで一安心。成田ータシケント間の飛行時間は9時間10分。

週1便のため日本のツアー4社の乗客がこの飛行機に乗っていた

ゴビ砂漠、天山山脈の上を通過する。

ウズベキスタン航空は、9時間も乗っているにもかかわらず

食事の途中のおやつ、スナックは一切ない。

乗務員は、成田で下りるわけではなくそのまま帰りは客室

に乗っている。

タシケントへの着陸寸前

| 2. タシケント到着とティムール広場 |

タシケントに定刻より遅れて到着。

空港は撮影禁止。空港にはバスが進入できる道路もあるが

バリケードで封鎖されおり、重いスーツケースを各自押して

駐車場へ向かう。現地ガイドを含めすべての人が駐車場まで

しか入れない。

駐車場から見たタシケント国際空港ターミナル

現地時間は17時37分。気温21℃

タシケントの街に沈む太陽。

| (1)ティムール広場 |

1994年に共産圏からの独立を記念して設立された広場

ここはタシケントの中心。まわりは共産圏時代に建てられた

建物が見える

ティムール帝国を築いたアムール ティムールの像

夜空に月が出ている

ティムール広場の観光後、ホテルへ向かう。

【10月12日】

| 3. ウルゲンチからアヤズカラ、トプカプ観光 |

ホテルを午前5時45分に出発しタシケント空港(国際と同じ)の

国内線ターミナルに向かう。

国内線ターミナルは最近整備されたようで建物は新しい。

しかし、ターミナルビルへに進入道路も整備されているが、その入り口

にはバリケードがあり、バスは駐車場で下車して重いスーツケースを

押してターミナルに入る。

ターミナルビル(写真撮影禁止と聞いていたが何も問題なかった)

タシケントの朝は寒い。

ターミナルビルの待合ロビー。ここからバスで飛行機まで行く

飛行機の出発では、空港関係の車が途中まで飛行機を先導して

滑走路まで行く。

タシケント、ウルゲンチ間は992Kmあり所要時間は1時間40分

タシケント発7時50分、ウルゲンチ着は9時30分。

昨日成田からの飛行機で同じだったユーラシア旅行の人も同じ飛行機になった。

まずは、タシケントの市街の上空

ウルゲンチ近くに広がるキジルクム砂漠

ウルゲンチの上空

共産圏時代の建物か?同じ規格の家が続く

ウルゲンチの空港。ここも駐車場からターミナル内へは車は入れないの

ここでもスーツケースは各自で押していく。

ここの国内線ターミナルは現在新築中で8割がたできていた。

| (1)ウルゲンチからアヤズカラまで100Km |

ウルゲンチからバスで100km。トウモロコシ畑などが続く

途中からは綿花畑

綿花畑 アムダリア川(橋が完成していてバス

は橋の上を走る)以前は船橋で

バスの乗客は徒歩で渡っていた

アムダリア川の延長は2400Km。その

源はパミール高原にある。

ここはもともと砂漠地帯であったが、ソ連に属した時代

ここはもともと砂漠地帯であったが、ソ連に属した時代

アラル海の水で灌漑をおこない綿花栽培を可能にした。

この結果、アラル海の水は減少しその大きさは依然の

1/4になった。またアムダリア川はアラル海にそそぐ

河口部分では干上がっているのでアラル海の塩分濃度が

上昇し魚も取れなくなっている。かって湖の底であった

部分も今では干上がり、そこから有害物質の土煙があがり

住民の健康被害もでているとのこと。

めったに通過しない列車と遭遇。大変長い列車でした

ここから200Km先のヌスクまで行くそうです。タシケント発でここまで2日程度かかって

いるようです

| (2)アヤズカラ |

{

「カラ」は宮殿という意味。最初に造られたのは紀元前までさかのぼる

紀元後6世紀にアラビア人がくるまでは拝火教の宮殿。

拝火教の宮殿は土で作られていた。

今のこっているのは6~7世紀のもの、ここは古代ホルズム王国の都城跡が

多数点在する。古代シルクロード

アヤズカラにある遊牧民の住居ユルタ 遊牧民の女性と

で昼食

遊牧民のユルタが多数ある

| (3)トプラクカラ |

トプラカラちは「土の宮殿」という意味。

紀元前から紀元後5世紀にできたとされる。紀元後7世紀にイスラム教が

入る前には拝火教の宮殿。拝火教は太陽を神と信仰し、家の真ん中に釜を

作り火を燃やしてお祈りしました。鳥葬は拝火教の特徴。

トプラクカラ

遺跡周辺の綿花畑では収穫の最中

| (4)キジルカラ |

キジルカラ(綿花畑の中にある) ロバを操る少年

綿花

3つの遺跡観光後は、ヒヴァのホテルへバス移動

ヒヴァのアジアホテル ヒヴァのイチャンカラの南門のライトアップ

【10月13日】

| 4. ヒヴァのイチャンカラ |

ヒヴァはタシケントの西750Km、ウルゲンチから南西35Kmのアムダリア川

下流のオアシスの町。古代ペルシャ時代からカラクム砂漠への出入り口として繁栄

アジア ヒヴァ ホテルに中庭(朝の出発前) 後ろにイチャンカラの城壁

朝は寒い。(この季節が観光のベストシーズン)

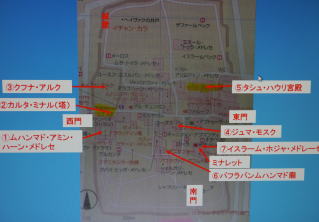

| イチャンカラ |

本日の観光場所。○の中の順序で回る

西門前で入場のチケット販売員の到着を待つ。

共通チケットがないと各遺跡に入場できない

| (1)ムハンマド・アミン・ハーン・メドレセ |

西門を入ってすぐにところ。1852年に完成した中央アジアでもっとも

大規模な神学校。【メドレセとは神学校の意味】

最盛期には99人の寄宿生がいたとのこと。

現在はホテルとして使用されているが中に入ることができる。

| (2)カルタ・ミナル |

ムハンマド・アミン・ハーン・メドレセの入り口近くにある。

1852年着工。未完成のまま残った。

基礎の直径は14.2mあり、70mから80mのミナレットになったであろうが

現在は26mで中断されたまま。

入場した西門が見える。この通りは西門と東門を結ぶメインの通り

| (3)クフナ・アルク |

17世紀に建設された宮殿で「古い宮殿」という意味

この宮殿は17~19世紀の期間しようされたが

タシュ・ハウリ宮殿が完成後は区別のために

古い宮殿と呼ばれている

クフナ・アルクの入り口

宮殿の城壁

城壁内には玉座、ハーレム、火薬庫、造幣局、裁判所などがあった

刑務所はなく、判決後、即処刑

公開処刑場

拷問の方法としては

①猫袋(女性に適用):猫と一緒に袋に詰める。外から猫を棒でたたく

猫は袋の中で暴れて人をかきむしる。

②針刺し:人を袋に詰めて、袋の外から針で刺す

謁見の間 謁見の間のタイル

国外からの賓客の席。2階から王への謁見などを見ていた

展望台への階段

展望台からの眺め

遠くに見える高い塔は一番高いミナレット カルタ・ミナルと

手前はカルタ・ミナルと ムハンマド・アミン・ハーン・メドレセ

ムハンマド・アミン・ハーン・メドレセ

土の家

展望台 展望台から下る階段

東西のメイン通り。(東門方向) 東西のメイン通り(西門方向)

道の両脇にはお店 カタル・ミナルが見える

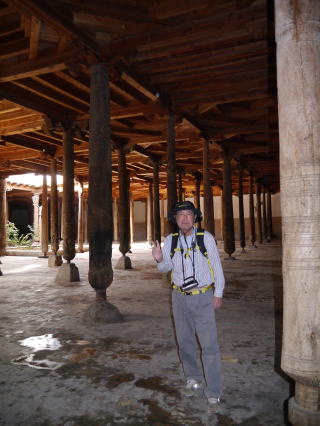

| (4)ジュマ・モスク |

多柱式建築のモスクで中央アシアでもっとも有名なモスク

10世紀に建てられたが修復を重ね18世紀末に今の形になった

約3m間隔で213本の柱がある。柱の彫刻は一本一本異なる

東西のメイン通りを左折して北門に向かう クトゥル・ムラド・イナック・メドレセ

(神学校)

| (5)タシュ・ハウリ宮殿 |

1830年から1838年にかけて東門近くにクフナ・アリク(古い宮殿)

に匹敵するものとして建てられた宮殿。

タシュ・ハウリ宮殿に入る 右から正面にかけての2階建て建物

はハーレムで大小163もの部屋がある

左は王の謁見間と4人の正妻の部屋

謁見の間 謁見の間の奥にある王の部屋

王のベットと玉座

王のベットと玉座

正妻の間の天井 奥にある正妻の部屋の天井

| (6)パフラバンムハンマド廟 |

ヒヴァの庇護者として尊敬されたパフラバンムハンマド(1247~1326年)の墓。

彼は、毛皮職人、詩人、哲学者であった。

| (7)イスラム・ホジャ・メドレセとミナレット |

ヒヴァの最後のハーン、イスフェンディヤル・ハーンの大臣

イスラーム・ホジャによって1910年に建てられた。

ミナレットはヒヴァでは一番高く基底部の直径は9.5m

高さは45m。

ミナレットの左がメドレセ(神学校)

| (8)東門外の市場(自由散策) |

東門の外に市民のための市場があるというので見に行った。

大変な活況でした。

東門 路面に農産物を置き商売

リンゴ トマト、ピーマン、ナスを販売

イモ類と人参

シシカバブー(串焼きの販売)

親子

東門から毎度イチャン・カラに入る 結婚式の二人

イチャン・カラ内のレストランで昼食をとりブハラへ

| 5. ヒヴァからブハラへ |

ヒヴァを13:00に出発して、キジル砂漠を超えて370Km

(旅行社の日程表)となっているが、実際は420Kmを超える

とのこと。

道路悪路もあり8時間かかる。現在建設中の中央アジア横断も走る。

キジル砂漠をバスはひた走る(片側は現在建設中の道路)

チャイハナ サムサを買う(日本円で150円程度)

(ドライインのようなもの)で休憩 (パイ生地の中にタマネギ、肉が入り

長い道中チャイハナは1軒のみ それを焼いたもの)

砂漠に沈む太陽

午後9時にブハラのホテル到着。それからホテルレストランで夕食

バス移動時間は8時間

【10月14日】

| 6. ブハラ市内観光 |

聖なるブハラあるいはサンスクリット語で「僧院」を意味するブハラは

中央アジアのみならずイスラーム世界全体の文化的中心地として繁栄を

誇った町。

ブハラの町。遠くにミナレットや、青いドームが見える

ホテルを出発9:00でアルク城までバスで行き、そこから午前中は徒歩で観光

| (1)アルク城 |

この城のあたりが古代ブハラ発祥の地。

2000年以上前にさかのぼる。7世紀モンゴル来襲の戦いには立てこもった町民

がチンギス・ハーンに虐殺された。アルク城内にはハーンや家族の住居、謁見の間

官公庁、造幣局、監獄、職人の工房があった。現在のものは18世紀に建てられたもので

1920年にロシア赤軍に攻略されて滅亡するまで歴代ブハラ・ハーンの居城。

アルク城の城壁 アルク城の城門

モスク モスク内の祈りの方向

メッカの方向 天井

モスクから謁見の間へ移動

謁見の間の入り口 謁見の間(ハーンは配下の首を切ったそうです)

毎日一人首を切るというハーンもいたそうです

ブハラの町

| (2)ボロハウズ・モスク |

金曜日のみ王様がアルク城からあるいて礼拝にきた

移動の途中にあった肉屋

| (4)チェシュマ・アイユブ |

チェシュマは、「泉」の意味。アイユブは旧約聖書の「ヨブ」の意味

したがって「ヨブの泉」の意味

人々が水不足で苦しんでいた時、ヨブが杖でここをたたくと水が出た

という伝説がる。12世紀に泉ができ、14世紀にドームができた

全景 ド-ムの内部

| (5)バザールで買い物 |

ブハラのバザールを見学し、そこで買い物

ピスタチオ 米・豆

ピーナッツなど購入 蜂蜜も人気

| (6)イスマイール・サマニ廟 |

892~943年に建築。

現存するイスラーム最古の建築

| (7)ラビハウズ |

ハウズは「池」の意味。1620年に造られた

昼食レストランはこの池のほとり。

ラビハウズのほとりにある フッジャ・ナスレッデイン像

ナディール・ディヴァン・ベギ・メドレセ イスラム神学者、彼はユーモアにとんだ

上部は太陽の真ん中に人の顔が描かれている 授業をした

(今夜はこここでフォークロアショー)

| (8)マゴキ・アッタリ・モスク |

1936年に地中に埋もれていたモスクをロシアの考古学者シシュキンが

掘り出した。

タキバザール

大通りの交差点を丸屋根で覆ったバザール。関所のような役目もあった

タキバザールを通って次のモスクへ

| (9)ウルグベク・メドレセ |

ウルグベクは、新の教育施設にしたいと願ってサマカンド、ブラハ、キジュドゥヴァン

の3か所に神学校を建てた。この神学校は15世紀の初めに建てられた。

| (10)アブドゥールアジズ・ハーン・メドレセ |

ウルグベク・メドレセの真向かいにある。

ウルグベク・メドレセから200年遅れて17世紀に建てられたが建築途中

になっている。.建築途中のため壁から柱が出ている

| (11)ミル・アラブ・メドレセ |

カラーン・ミナレットの前に建つ巨大なアーチの両脇に青いドームを持つ

神学校。設立は1536。ソ連時代に中央アジアで開校を認められた数少ない

神学校。

| (12)カラーン・ミナレッット |

カラーンというのはタジク語で「大きい」という意味。

1127年にカラハーン朝のアルスラン・ハーンによって建てられた。

高さは46m。

このミナレットは町中が崩壊した大地震にも耐え、チンギス・ハーンにも

破壊されなかった。

これでブハラの今日の市内観光は終了、ひとまずホテルへ帰り休息

| (13)フォークロアショー |

ラビハウズのほとりにあるナディール・ディヴァン・ベギ・メドレセで行われる

フォークロアショーに出かける

中央アジアの踊り披露される

伴奏は民族が楽器 ロシア系の女性がファッションショー(

舞台の三方の前の席を日本人ツアーが占める

【10月15日】

| 7. チャル・ミナル |

ブハラのホテルを9時に出発。

昨日訪れたブハラの観光地とは少し離れた旧市街地の東の狭い路地にある

チャル・ミナルを訪れた

ここはツアー会社のスケジュール表には記載されていないが追加で訪問した。

チャル・ミナルとは4本のミナレットという意味。

1807年にトゥルクメニスタン人の大富豪によってメドレセの門番小屋

として建てられた。メドレセはもう残っていない。

細い路地を通る 路地を抜けると4本のミナレット

| 8. シトライマヒホーサ(夏の宮殿) |

ブハラの町から北に4km(バスで20分)の郊外にある。

「月と星の宮殿」という名前を持つ夏の宮殿。

ロシアで教育を受けた最後のハーン「アリム・ハーン」の意向でロシアの建築家

と地元の職人が建設に参加して1911年に完成。外観は西洋風、内装は東洋風と

東西の様式が混在した宮殿。

夏の宮殿の入り口 ハーンの宮殿

謁見の間

エントランス

ハーンの肖像画(最後のハーンとその父)

最後のハーン(アリム・ハーン) アリム・ハーンの父親

ソ連軍に追われてアフガニスタンに亡命

その地で亡くなった

日本の伊万里焼きの花瓶

ハーレム:30人の女性を住まわせた。この池で女性たちに水浴びをさせた

| 9. ギュジュドゥバン |

夏の宮殿を観光後、ブハラからサマルカンドに向かう。

約40kmで陶器工房のギュジュドゥバンに到着

ソ連時代は個人での陶器作成は禁止されていたが、そすぼそと継続していた

独立後は、日本の九谷焼の釜元でも修行したそうです

陶器製造の説明を受ける 将来の名工

陶器工房

ここで昼食後、サマルカンドに向けて13時30分出発(260Km)

サマルカンドまでは道路の両脇に畑が続く。民家も絶えることがない。

キャラバンサライ

かってラクダで物資を運んだキャラバン隊が水や食料を補給した場所

最近開港した空港。近くに鉱山がありその関連で急速に開発が進んでいる

この空港には韓国の航空会社が乗り入れている

サマルカンド近郊で日没

17時50分サマルカンドのホテルに到着

【10月16日】

| 10. サマルカンド観光 |

サマルカンドの人口は40万人。青の都。シルクロードの中心都市です

ホテルを8時30分に出発。

| (1)サマルカンドペーパー |

ムガール帝国の初代皇帝、バーブルは「世界で最も美しい紙はサマルカンドで

作られている」と言った。一方15世紀のイラン人書家スルタン・アリ・マジャッディ

は「サマルカンドペーパーは絶品である。賢人ならこの紙を使うべきだ。滑らかな書き

心地が素晴らしいから」ちょ言っている。

751年、中央アジアで中国(唐)と東進するイスラム帝国がぶつかり唐軍の捕虜兵

から古代中国の紙すき技術が伝えられた。

桑の木の小枝の皮をはがす 水車で水路にに水の取り込み

水力でに浸かった柱がまわり、その回転 左の杭の上下運動で家の中の杵が

で左の4本の杭が上下運動に変わる 臼の中の紙の繊維をこねる

サマルカンドペーパーの工房

| (2)シルクカーペット工場 |

シルクカーペット工場を見学。ここは、小泉元総理も総理時代に訪問している。

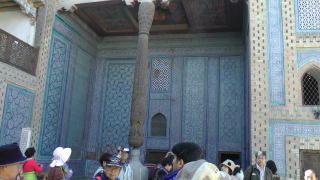

| (3)シャーヒズィンダ廟群 |

青の世界のTOP3の1つ

青の世界のTOP3の1つ

アフラシャブの丘の南麓にあるサマルカンド有数の聖地。

ティムールゆかりの人々の霊廟がほぼ一直線に立ち並ぶ「死者の通り」

シャーヒズィンダとは「生ける王」という意味。7世紀のアラブ侵略時

に生まれた伝説がもとになっている

シャーヒズィンダ廟群の入り口

観光客でたいへん混雑しています

聖職者にコーランを唱えてもらっている 天国への階段

死者の通り

青の装飾の作り方

①モザイックタイル

色とりどりの小さなタイルを組み合わせて貼り付け模様にする

②マジョリカタイル

モチーフの輪郭に溝を作りマンガン釉と油脂を混ぜたもの

モザイックタイル、マジョリカタイルが使われている

クサム・イブン・アッバース廟(11世紀)

モンゴル来襲の際も破壊を免れた

聖職者にコーランを唱えてもらっている

ドームに反響して

左のドームはティムールの妹の墓

その手前の八角形は誰の墓か不明

シャーディムルク・アカ廟(1372年)

シャーヒズィンダ廟群でもっとも美しいといわれる廟

ティムールが愛した美しい姪の墓。

入り口には「貴重な真珠が失われ、ここに眠る」と記載されている

| (4)ビビハニム・モスク |

青の世界のTOP3の1つ

青の世界のTOP3の1つ

かってイスラーム世界で最大規模を誇ったモスク跡

1399年インド遠征から帰ったティムールは世界に比べるものがない

壮大なモスクを作ることを決意。建設には帝国内から集められた職人

200人と労働者500人以上に象95頭が従事した。

1404年(5年間)で完成した。

シャーヒズィンダ廟群から徒歩 シャーヒズィンダ廟群

でビビハニ・モスクへ移動

ビビハニ・モスク

ビビハニ・モスクのドーム

| (5)グリ・アミール廟 |

グリ・アミールとは、タジク語で「支配者の墓」とい意味

ティムールをはじめ、彼の息子たちが眠る霊廟

ティムール(1336年~1405年)

ティムール(1336年~1405年)

ティムールはティムール帝国の創始者

モンゴル帝国を引き継いだチャガタイハン国も14世紀にイスラム化する

再びこの地統一し、イラクから中央アジアにまたがる大帝国を立てたのが

ティムールである。

ティムールはチギス・ハーンの血を引いていると自称していたが、それは

ほとんどなかった。そのためチギス・ハーンの娘を妻として正当性をPRした。

ティムール帝国の首都はサマルカンド。

1941年6月ソ連の学術組織によってティムールの墓が開けられ

ティムールの足が不自由であったことがわかった。

グリ・アミール廟入り口 廟へは正面から入るようになっていた

現在は封鎖され左側から入る

これがかっての入り口 アミール・ティムールの肖像画

(ティムールは1336年~1405年)

アミールは大将という意味。

黒い棺がティムール。実際の遺骸は

地下3mにある。

北側にティムールの教師

ミルサィードと孫の一人

| (6)レギスタン広場 |

青の世界のTOP3の1つ

青の世界のTOP3の1つ

レギスタンとは「砂地」という意味。チンギス・ハーンの来襲以後、アフラジャブの丘

から移動したサマルカンドの商業の中心地となった。主要道路の交差点でもあった

レギスタン広場は公共の場としても機能を果たし、謁見式や閲兵、罪人の処刑が行われた

右がシェルド・メドレセ(1636年建設)

中央がティラカリ・メドレセ(1660年建設)

左がウルグベク・メドレセ(1420年建設)

シェルドル・メドレセ

1636年完成。小鹿を追うライオンが

描かれている

ティラカリ・メドレセ

広場正面のある。1660年に建設の神学校 中に入った様子

礼拝所の青いドーム 礼拝所の内部

文様、天井は金箔で多い、金3Kg使用

天井

| 11. サマルカンドからタシケントへ |

サマルカンドからタシケントまで350Kmを2時間10分で結ぶ

アフラシャブ特急に乗車するためサマルカンド駅に向かう

バスがサマルカンドの駅に到着。そこはバスの駐車場。そこから重いスーツケース

を駅入り口まで運ぶ。駅構内には車は入れない。

駅入り口で空港と同じセキュリテイチェックを受ける。持ち物すべてをX線に通す。

待合室で少し待ち、今度は1か所しか開かない改札を通る。ホームには再度チェツク

がある。電車にのるのはたいへん。

サマルカンドの駅

アフラシャブ特急(ドイツ製)

この電車は最高時速220Kmで運転していた ホーム上にチェック場所がある

乗務員は気軽に写真撮影に応じてくれる サマルカンドの発車は17:00だが

定刻の数分前に発車した。

車内は、半分が必ず進行方向とは逆になる 特急電車からの日没

ように椅子が固定(日本のように椅子の

方向が回転しない)

タシケント駅に到着。大変薄暗い駅

前の席に座ったパリからの旅行の

ご主人も見える

長時間のバスでの移動が多かったが、少し揺れたが電車の旅は快適でした。

【10月17日】

| 12. タシケント市内観光 |

【 ウズベキスタンの結婚式】

ウズベキスタンの結婚式については現地ガイドのトルキンさんから説明があった

①男のみの結婚式

早朝から2時間程度、花婿と親戚、友人、関係者など数百人が参加

「プロフ」(焼きメシ)を食べて帰る。

②女性のみの結婚式

午前中に花嫁が花婿の母が用意した着物をきて女性のみで集まる

③総合結婚式

夕方から開始してここで花嫁、花婿が一同に集まる。(日本でいう結婚式)

宿泊のホテルに併設の宴会場で男のみの結婚式が行われていた

午前6時頃から始まり8時頃で終了した。 その間人の波は続いた

ともかく建物の入ると短時間で帰る。(プロフを食べてすぐいすぐに帰るらしい)

地下鉄乗車体験

ともかく地下鉄に乗車するのに、入り口には警備員がおり、すべて撮影禁止

乗車キップは安ぽい直径1cmの半透明のプラスチク製

ムスタキリク(独立)広場、上部に 子供を抱く母子像とその上の球体

コウノトリの彫刻 に描かれているのはウズベキスタンの地図

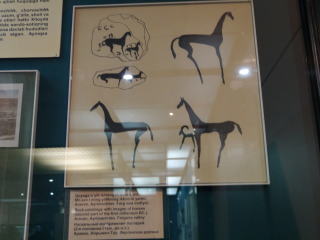

ウズベキスタンの歴史博物館

ウズベキスタンの古代から3ハンーン時代までを展示

1968年に発掘されたクシャン朝 前漢の張騫(紀元前140年)が漢に

(1~3世紀)の仏像。1級のガンダーラ仏 持ち帰った汗血馬の絵

医学、地理学、天文学などの著作と人物

ナヴォイ・オペラ・バレイ劇場

1947年に完成。1500人収容の劇場

日本人墓地

第二次大戦でソ連の捕虜となって、現在のウズベキスタン内に収容され

この地で亡くなった79名の日本人の墓地。

一般のウズベキスタンの人たちの 墓地の奥に進む

墓地の奥にある。その入り口

ウズベキスタンの人の墓地

日本人墓地

アブドゥールハシム・メドレセ ウズベキスタンの国会議事堂

19世紀に造られた神学校

ハシュテ・イマム広場

バラク・ハーン・メドレセ

16世紀シャイバニ朝のバラク・ハーンによって

建築。

入り口 内部

青いドームの内部。

バザールで買い物

抑圧者の公園

結婚式をあげた二人の記念写真の場 隣にテレビ塔

メガプラネットで現地通貨「スム」を使い切る。ここが最後。

| ウズベキスタンの食事 |

ウズベキスタンの旅でまず注意するのは「下痢」対策

ウズベキスタンへ旅行した人は100%注意を喚起してくる

このため、、今回食べた食事の主なものを並べた

どの料理も大変おいしい。また心配した羊肉の料理はでなかった

前菜だがたいていはテーブルにセットされている

品数もいろいろある

これを数人で分けて食べる

パンもしくはナンが出される。パンもおいしい

スープはワンタンのようなものが入っていたり

豆のスープ、野菜がたくさん入っている具だくさんスープもある

サムサ:パイ生地の中にタマネギと肉が入っている。アツアツが多い

鳥の串焼き。豚肉の場合もあった 肉じゃが(これは美味しいい)

マンティ:蒸し肉饅頭、肉でなく 肉のハンバーグ

カボチャもあった

ウズベキスタンはイスラム圏だが、豚肉料理も出たし、酒も飲んでいた

![]() に戻る

に戻る