| 2012年 京都の紅葉 |

| 1.スケジュール |

2012年11月25日〜27日

| 月 | 日 | 日 程 | 宿泊 |

| 11 | 25 | 新横浜発7:19 のぞみ203 京都着9:18 京都駅 −>JR奈良線(5分) 伏見着 伏見稲荷大社参拝 伏見 −>JR奈良線 京都駅 −>JR東海道線 JR向日町駅 JR向日町発11:35 −>阪急バス(30分) 善峯寺着 善峯寺散策 善峯寺発14:24 −>阪急バス(30分)阪急向日町着 阪急向日町ー>阪急電車 河原町着 河原町、先斗町散策 (先斗町で夕食) 四条河原町 ー>バス 京都駅 |

近鉄京都ホテル |

| 11 | 26 | 京都駅 ->地下鉄 国際会館 −>バス 大原 三千院 観光 大原 ー>バス 国際会館 −>地下鉄 北大路 −>バス 金閣寺前 金閣寺観光 金閣寺前 −>バス 大徳寺前 大徳寺 大仙院 観光 −>バス 四条河原町 永楽堂で御茶 四条河原町 −>バス 四条 −>地下鉄 京都駅 |

近鉄京都ホテル |

| 11 | 27 | 京都駅 −>地下鉄 松ヶ崎 ー>バス 一乗寺下り松町 - - ->詩仙堂 - - -> 円光寺 - - ->曼殊院 - - ->一乗寺清水町 −>バス 北大路バスセンタ −>鷹峰源光庵前 - - ->光悦寺 - - ->源光庵 ー>バス ニ城 −>地下鉄 御池 −>京都駅 京都駅 17:53 のぞみ42 新横浜着19:54 |

帰宅 |

【 11月25 日】

| 2.伏見稲荷大社 |

(1)地理

京都駅からJR奈良線で5分の距離。電車も頻発している

伏見駅の改札を抜けるとそこは伏見稲荷大社の鳥居

(2)概要

伏見稲荷大社は、神社本庁に属さない単立神社。

全国に約4万社ある稲荷神社の総本社となっている

和銅年間(708年〜715年)に勅命により稲荷山に神を祀った

ことが始まり。

稲荷山には信者から奉納された鳥居が約1万基ある。

千本鳥居と呼ばれる名所もある。鳥居を奉納する習わしは

江戸時代から始まった。

JR伏見駅の前 伏見稲荷大社の大鳥居

伏見稲荷大社の参道

神楽が行われていた

千本鳥居

| 3.善峯寺 |

(1)地理

伏見駅からJR奈良線で京都駅へ、そこからJR東海道線下りで3駅8分でJR向日町駅JR奈良線で5分の距離。

そこから1時間1本の阪急バスに30分乗車。終点が善峯寺。

(2)概要

1029年源信の弟子の源算が創建した。後一条天皇から「良峯寺」の寺号を

賜う。鎌倉時代に「善峯寺」と改められた。応仁の乱に巻き込まれ伽藍も焼失

したが、江戸時代に桂昌院の寄進で再建された。

バス停から少し歩いた後、この急坂を登る

坂の途中の紅葉 善峯寺の東門

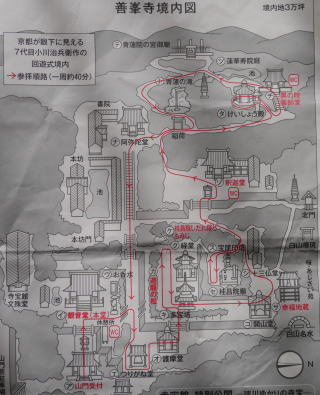

善峯寺の順路。山門脇には茶店があり、うどんなどの軽食は食べれる。

境内は広いので2時間程度は見ておくのがよい。

帰りのバスは1時間に1本。最終は16:24。

山門(拝観受付がある) 観音堂(本堂)

つりがね堂の釣鐘を鳴らす

護摩堂

京都市内。左手奥は比叡山

多宝塔と紅葉

釈迦堂

奥の院への路

奥の院からの帰り、阿弥陀堂からの下り 多宝塔に夕日が当たり紅葉がさえる

14時24分の善峯寺発の阪急バスで帰る。1時間に一本のため、バスは超満員で

30分乗車。阪急電鉄の向日町駅で下車、そこから阪急電車で河原町へ出る。

| 4.先斗町で夕食 |

先斗町の鴨川沿いの店で夕食。

京都の店はタバコの分煙がされていなくて

川沿いは喫煙席のみ。河原町の喫茶店も分煙されていなかった。

| 5.三千院 |

【 11月26 日】

京都駅で2日間有効のバス、地下鉄がフリーの「京都観光ニ日乗車券」(2000円)を

購入。

これを利用して京都駅から地下鉄で国際会館まで乗車。そこで、大原行き行きのバス

(これもフリー切符で乗れる)に乗車。約20分で大原到着。

この日はあいにくの雨でした。

三千院の門前 三千院の御殿門

客殿

昨年より1週間早く京都に来たが、今年の紅葉は

1週間早く最盛期は過ぎたようです

往生極楽院

往生極楽院

阿弥陀三尊像

わらべ地蔵

大原のバス停から国際会館までバスで戻る。

国際会館から北大路まで地下鉄で移動

北大路バスセンタから金閣寺前までバスで移動

| 6. 金閣寺 |

金閣寺の入り口 雨の金閣寺

上の階の屋根の水が下の屋根に落ちない

ように樋の先が長く外の飛び出している

金閣寺前からバスで大徳寺前までバスで移動

| 7.大徳寺(大仙院) |

大徳寺の入り口 境内は広く21の塔頭が並ぶ

塔頭の1つ

大仙院への道 大仙院への入り口

大仙院。内部は庭も含めてすべて撮影禁止のため映像なし

大仙院の隣の芳春院 右の塀は大仙院との仕切り

大徳寺前からバスで四条河原町へ出た。

地下鉄の四条駅から京都駅に戻り近鉄京都ホテルに宿泊

| 8.詩仙堂 |

【 11月27 日】

京都駅から地下鉄で松ケ崎まで行きそこからバスに乗り一乗寺下り松町で下車。

詩仙堂まで歩く。

(注)一乗寺下り松は宮本武蔵が吉岡一門と決闘を行った場所

詩仙堂は京都中心から北東の方向

詩仙堂は徳川家の家臣であった石川丈山が隠居のために造営した山荘。

名前の由来は、中国の詩家36人の肖像を掲げた詩仙の間による。

詩仙堂は1641年丈山59歳の時に造営された。

入口 石段

詩仙堂の紅葉は4〜5日前だったようです

獅子おどし

| 9.円光寺 |

詩仙堂から徒歩5分程度で円光寺に着く。

臨済宗南禅寺派のお寺。創立者は徳川家康。徳川家康の命により日本における初期の活字本の1つである

「伏見版」の印刷事業が行われた。

円光寺の入り口

石庭

水琴窟

徳川家康の墓

| 10.曼殊院 |

詩仙堂から徒歩十数分。

曼殊院は天台宗の仏教寺院。本尊は阿弥陀如来。竹内門跡とも呼ばれる門跡寺院(皇族、貴族の子弟

が代々住持となる別格寺院)。青蓮院、三千院、妙法院、毘沙門堂門跡と並び天台五門跡の1つ。

国宝の賛不動画像や曼殊院本古今和歌集などの文化財を有する

12月3日の午後に天皇陛下が来場されたので、通常はレプリカが展示されているのが

本物に変えられていた。

曼殊院への路

曼殊院

曼殊院から徒歩17分で一乗寺清水町のバス停へ。

バスで北大路バスセンタへ、そこでバスを乗り変え

鷹峰源光庵前まで乗車。

| 11.光悦寺 |

徳川家康が1615年に本阿弥光悦にこの地を与えた。当時は「辻斬り追い剥ぎ」

の出没する物騒な土地であったという。

この地に光悦の一族や様々な工芸の職人らが移り住み芸術の集落となった。

光悦の死後に屋敷は寺となり、境内には光悦の墓碑がある。

光悦垣

| 12.源光庵 |