| 2011年 秋の京都旅行 |

| 1.スケジュール |

2011年11月29日〜12月1日

| 月 | 日 | 日 程 | 宿 泊 |

| 11 | 29 | 自宅 −> 新横浜発7:19(のぞみ203)−−>京都着9:21 京都発−> (JR奈良線)−>東福寺駅 - ->(徒歩) 東福寺- ->東福寺駅ー>(JR奈良線)宇治駅 - -(徒歩) ->平等院 -(徒歩) -(徒歩) −>京都駅 −>(京都地下鉄) −>四条通り |

マイステイズ京都四条 |

| 11 | 30 | ホテル−>四条通り(京都地下鉄)−>御池ー>(京都地下鉄東西線)−> 醍醐 -(徒歩) (京都地下鉄東西線)ー>山科 ー>タクシー -(徒歩) ->(徒歩) (徒歩) −>四条 −>ホテル(休憩) ホテル −>四条烏丸 −>阪急電車 −>四条河原町 -->(徒歩) 四条京阪 ー>京阪電車 −>五条 -->(徒歩) (ライトアップ)−-(徒歩) −>タクシー |

マイステイズ京都四条 |

| 12 | 1 | ホテルー>四条大宮 −−>嵐山電鉄 −>太秦 広隆寺 太秦ー>嵐電 −> 北野白梅町 −> 北野天満宮 −>北野白梅町 ー>嵐電 −>妙心寺 ー> 妙心寺塔頭【麟祥寺】、【退蔵院】、【大法院】 −>妙心寺−>嵐電−>仁和寺 ー>仁和寺 −>嵐電 −>四条大宮 ー>ホテル ホテルー>四条(京都市営地下鉄)京都駅 京都発18:32(のぞみ48) −−>新横浜着 20:34 |

帰宅 |

| 1.泉涌寺 |

![]() 泉涌寺由来

泉涌寺由来

当時朝野の尊信篤く、後鳥羽・順徳上皇、後高倉院をはじめ、北条政子、泰時も月輪大師について

受戒するなど、公家・武家両面から深く帰依された。大師入滅後も皇室の当寺に対する御帰依は篤く、

仁治3年(1242)正月、四条天皇崩御の際は、当山で御葬儀が営まれ、山稜が当寺に造営された。

その後、南北朝〜安土桃山時代の諸天皇の、続いて江戸時代に後陽成天皇から孝明天皇に至る

歴代天皇・皇后の御葬儀は当山で執り行われ、山稜が境内に設けられて「月輪陵(つきのわのみさぎ)」

と名づけられた。こうして当山は皇室の御香華院として、長く篤い信仰を集めることとなる。

泉涌寺が「御寺(みてら)」と呼ばれる所以である。

本坊の御座所庭園は撮影できる。堂内は撮影禁止。皇室が参拝時の椅子などを展示

楊貴妃観音堂 楊貴妃観音

| 2.東福寺 |

泉涌寺から徒歩で東福寺に向かう。本来は東福寺の駅近くまで戻り東福寺通り

から東福寺に向かうが、前に人について路地を通って東福寺近くへ出た。

東福寺は大変な人出であった。

東福寺通りはたいへんな人出(平日です) 東福寺の通天橋を望む(橋の上は大混雑)

東福寺の入り口

通天橋から 通天橋から東福寺通りを望む

通天橋の上

東福寺のに庭

通天橋の下に広がる庭

| 3.宇治 |

東福寺駅からJR奈良線で宇治まで行きそこから平等院、興聖寺、宇治上神社、源寺ミュージアム

と回りJRで京都駅へ戻り地下鉄で四条を出た。

| (1)平等院 |

JR宇治駅から徒歩15分程度で平等院に着く。

途中には古くから続く老舗の店が点在する 平等院入り口(北向きが正面)

世界遺産登録を表示

![]() 平等院は9世紀後半に造られた源融(みなもととおる)の別荘を長徳4年(998年)に藤原道長が

平等院は9世紀後半に造られた源融(みなもととおる)の別荘を長徳4年(998年)に藤原道長が

譲り受け、後に、その子藤原頼通が受け継ぎ、宇治殿と称したことに端を発すると伝えられてい

る。頼通は永承7年(1052年)に宇治殿を天台宗の寺院「平等院」としたといわれており、天喜

元年(1053年)には阿弥陀堂が建造され、阿弥陀堂には木造阿弥陀如来座像が安置されたという。

当時は非常に規模の大きな寺院だったらしいが、建武3年(1336年)に楠木正成によって建造物

の大半が焼かれ、応仁の乱で更に衰退し、当時から残っているものは、阿弥陀堂(現在は「鳳凰

堂」と呼ばれている)と鎌倉時代に再建された「観音堂」だけらしい。

鳳凰堂

鳳凰堂への入場は別料金。1回50名で時間見学時間

の指定を受ける

鳳凰堂見学の人

| (2)興聖寺 |

平等院を出てまず橘橋を渡り宇治川の中州へ 宇治川に架かる橋

宇治川を渡り対岸へ 興聖寺入り口

ここは紅葉のトンネルができる

![]() この表門から山門まで続く約200mの参道は「琴坂」

この表門から山門まで続く約200mの参道は「琴坂」

と呼ばれていて、春4月は自生するヤマブキが咲き、紅葉する11月はモミジのトンネルとなる

興聖寺の入り口の門

境内

| (3)福寿園での休憩 |

宇治川を渡った橋のたもとにある福寿園で休憩

あんみつ ぜんざい

| (4)宇治上神社 |

![]() 宇治上神社が世界遺産に登録されたのは、本殿の中の3つのお社が現存する最古の神社建築で

宇治上神社が世界遺産に登録されたのは、本殿の中の3つのお社が現存する最古の神社建築で

あることと、拝殿が平安時代の住宅様式が取り入れられた建物だからです。

| (5)源氏ミュージアム |

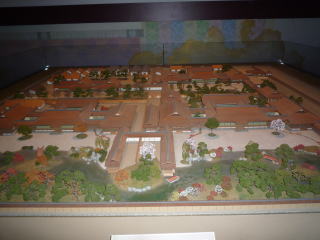

![]() 源氏物語ミュージアムは平成10年11月に開館した宇治市の施設で、「源氏物語」を身近に感じる

源氏物語ミュージアムは平成10年11月に開館した宇治市の施設で、「源氏物語」を身近に感じる

ことができるさまざまな催し物や展示品が用意されています

御所の模型

源氏ミュージアムの入り口

宇治橋と夕日(11月29日の観光は終了)

| 4.醍醐寺 |

11月30日

地下鉄の四条駅から乗車。御池で地下鉄東西線の乗り換え

醍醐駅まで向かう。

醍醐駅で下車して徒歩10分で醍醐寺へ。

西大門を通り弁天堂へ向かう。例年だと西大門あたりも紅葉のトンネルだが

ことしは遅れていてまだ緑。

大講堂

池のむこうに弁天堂

弁天堂 無量寿苑の紅葉

| 5.毘沙門堂 |

醍醐寺から地下鉄醍醐駅の戻り、そこから山科まで地下鉄で乗る。

山科駅から毘沙門堂は徒歩20分。このため行きは駅前のタクシーで

毘沙門堂まで行く。この道はたいへん狭く歩いている人すれすれにタクシー

は走る。また。車両がすれ違いできない場所では交通誘導員がいて

交互通行になる。

(山科は大石内蔵助が一時隠遁生活した場所)

![]() 毘沙門堂は天台宗五箇室門跡のひとつで、高い寺格と鄙びた山寺

毘沙門堂は天台宗五箇室門跡のひとつで、高い寺格と鄙びた山寺

の風情を伝える古刹である。本尊はに京の七福神の一つ毘沙門天

を祀ることからこの名がある。

創建は大宝3年(703年)文武天皇の勅願で僧行基によって開かれた

入り口の階段。紅葉のトンネルになる。

本堂

晩翠園(観音堂)

弁天堂

帰りは人の流れにに沿って山科駅まで歩く

| 6.南禅寺 |

山科から再度地下鉄で蹴上まで乗車。

蹴上から南禅寺に出る

南禅寺山門

| 7.永観堂 |

南禅寺うを抜けて歩くと永観堂に到着する。

永観堂の拝観料は1000円/人。通常500〜600円だがここは別格。

永観堂内に設置された休憩所 ワラビ餅を食べる

| 8.哲学の道 |

永観堂を出て哲学の道へ出て哲学の道を散策。

哲学の道からタクシーと地下鉄を乗り継ぎホテルに戻りライトアップの清水

高台寺観光のため休息。

| 9.清水寺・高台寺のライトアップ |

16時30分にホテルうを出発。阪急電車、京阪電車と乗り継ぎ

京阪清水5条駅で下車、清水寺まで20分歩く。バス、タクシーは混雑

するため。

| (1)清水寺のライトアップ |

清水寺のライトアップを見る観光客はたいへんな人出。 山門を登り土産物屋通りを振り向くと人の波

18時30分からだが18時でこのような人

ライトアップされた山門

舞台の上から。遠方に京都タワーが見える

清水の舞台

池に写る紅葉

| (2)清水寺から高台寺へ |

清水寺を出てみやげ物屋通りをぬける. 3年坂を下り高台寺に向かう

| (3)高台寺ライトアップ |

高台寺のライトアップ

池に写る紅葉

竹林

| 10.広隆寺 |

12月1日

京都の3日目の観光はホテルを出て四条大宮から嵐山電鉄沿線を散策する。

嵐山電鉄を太秦で下車。目の前の広隆寺へ。

ここは国宝1号となった弥勒菩薩像がある。

紅葉の名所でもないため閑散としている。

修学旅行で来た生徒たちが小グループ単位で訪れていた。

![]() 創建は推古天皇の時代まで遡る京都で最古の寺

創建は推古天皇の時代まで遡る京都で最古の寺

この寺の創建にかかわる逸話が『日本書紀』に記されている。603年(推古11)11月聖徳太子は群臣

を前にして、「私は尊い仏像を持っている。だれかこの仏を祀るものはいないか」と尋ねられた。そのとき

秦河勝(はたのかわかつ)が「私が祀りましょう」と名乗りで、仏像を拝領した。そして、その仏像を祀る

ために建てた寺が、今の広隆寺の前身である蜂岡寺である、というのだ。836年(承和3)作成の『広隆寺

縁起』は、別の創建伝承を伝えている。あるとき聖徳太子は秦河勝に次のような話をした。「私は昨夜、

不思議な夢をみた。香ばしい香りに満ちた桂(かつら)の林の中に大きな枯れ木があり、五百羅漢が

その下に集まってお経を読んでいる。枯れ木からは大光明が放ち、羅漢の読経が微妙な声で仏法

を説いているように聞こえ、まことに格別な霊地に思えた」。すると、河勝は「その場所は我々が住む

葛野(かどの)です」と答え、その場所へ聖徳太子を案内した。そこでは、大きな桂の枯れ木の周りを

無数の蜂が飛んでいて、その蜂の群は羅漢が説法しているように見えた。そこで、仮宮殿を造って

楓野(かえでの)別宮となずけ、河勝に命じて蜂岡寺を建立させた。楓野別宮は桂宮院のことであり、

現在の建物は鎌倉時代の再建だが、国宝建造物として広隆寺の奥に建っている。 『広隆寺縁起』は、

蜂岡寺はもともと葛野郡九条川原里・同荒見社里にあったが、それを現在の地に移したと伝える。

京都市北区白梅町にある北野廃寺が蜂岡寺の旧地であるとする説がある。しかし、二つの寺から

出土する創生期の瓦の様相が異なっており、7世紀前半に別の寺として成立していたとする説もある。

宝物殿の入り口

| 11.北野天満宮 |

嵐山電鉄に太秦から乗車。帷子ヶ辻で乗り変え終点の北野白梅町で下車。

徒歩5分で北野天満宮。ここは菅原道真を祀ったもの。

【御土居】

太閤秀吉が、天正19年に京都の整備事業の一環で築いた史跡。

境内西側の史跡御土居は昔からの自然林が残り、四季折々の美しさがあります。特に秋の紅葉は

菅公御縁の樹木が御土居一帯に約250本、樹齢350年から400年のものが数本あり、菅公の

御神徳を偲ぶように彩られます。赤や黄に染まった木々が紙屋川の水面に映え錦秋の世界へ誘います。

| 12.妙心寺 |

北野白梅町から嵐山電鉄に乗車、妙心寺で下車。

妙心寺境内は大変広い。

| (1)麟祥院 |

妙心寺の塔頭で寛永11年碧翁愚完を開祖として徳川三代将軍家光が乳母

春日局の香華所として建立。

通常は公開されていないが秋に特別公開されている。

春日局の木彫り像が祀られている。(撮影禁止)

嵐山電鉄で下車すると北門から入る。 南門に向かって歩く

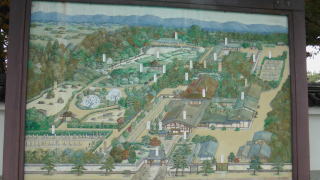

妙心寺の全体図がある。

塔頭の麟祥院 庭は撮影できる

| (2)妙心寺 |

妙心寺南門。山陰線の花園駅が近い。 講堂

浴室 本堂

南門

| (3)退蔵院 |

退蔵院は年間公開されている塔頭です。

枯山水の庭(陽) (隠)

滝などを配した庭

| (4)大心院 |

春と秋の短い期間のみ公開される塔頭。

抹茶が拝観料についている

| 13.仁和寺 |